Quand la nature prend de la hauteur : forêts verticales, experts et travail d’équipe

Et si nous ne nous contentions pas de densifier les villes, mais aussi de les végétaliser au maximum ? En permettant aux arbres, aux buissons et aux plantes de prendre de la hauteur – sur les façades, les balcons et les toits – on crée un paysage vivant pour des villes plus fraîches, plus saines et plus riches en biodiversité. Les forêts verticales ne sont pas une hypothétique vision lointaine, mais un concept en évolution qui se multiplie dans les projets urbains. L’architecte paysagiste Timo Cents considère cette approche comme une étape logique pour un verdissement urbain bien pensé. Mais comment arriver à un concept réalisable, gérable et abordable pour un système aussi complexe ? Dans cet article, nous explorons avec Timo Cents les atouts concrets de la nature en hauteur et ce qu’il faut pour la faire prospérer.

Timo Cents est un paysagiste et urbaniste avec plus de 15 ans d’expérience dans les projets d’aménagement durable du territoire. Son approche intégrée englobe plantation, conception et gestion. En 2024, il était invité à intervenir dans le cadre de l’émission Meesters in de Tuin (Maîtres dans le jardin), où il a partagé sa vision des forêts verticales, qu’il présente comme une opportunité pour la ville de demain.

Les forêts verticales : en quoi consistent-elles et pourquoi sont-elles plus pertinentes que jamais ?

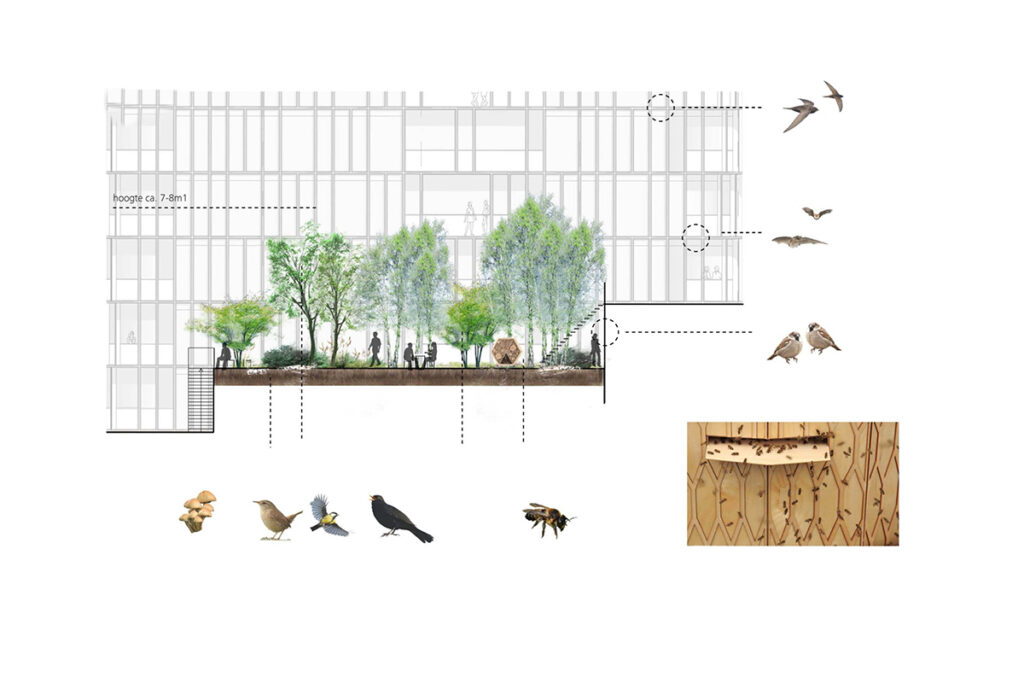

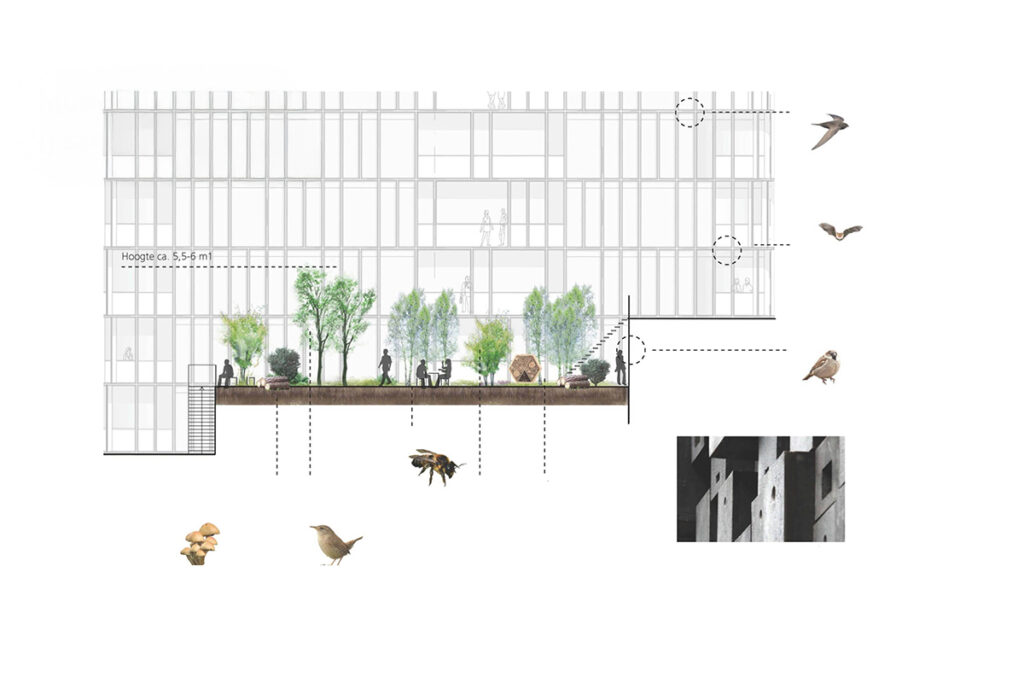

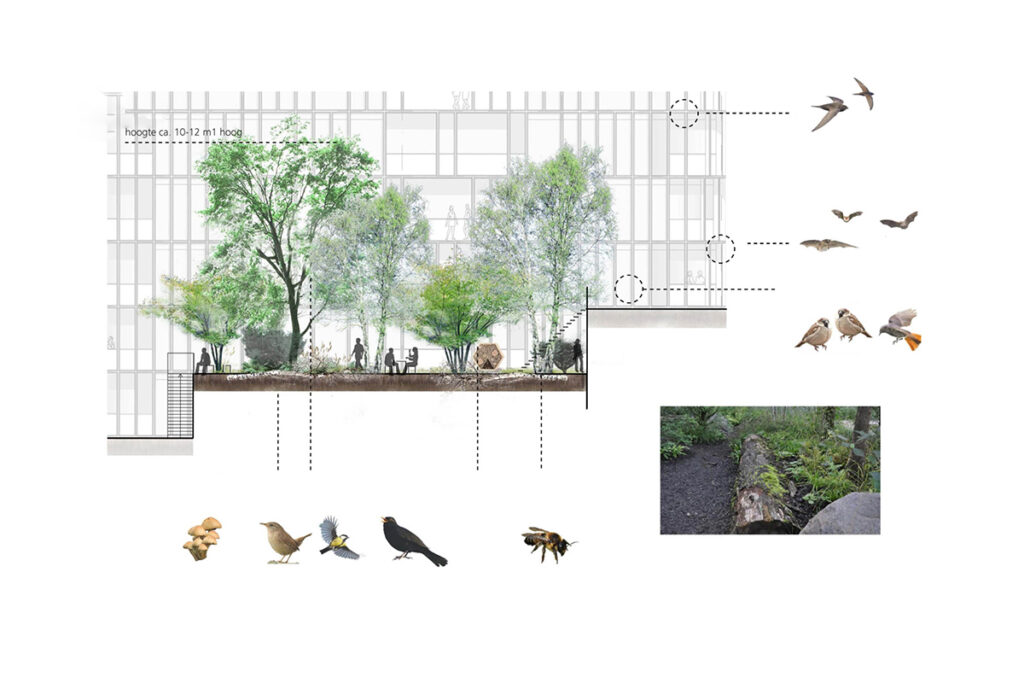

Les forêts verticales ne sont pas des façades ou des toitures végétalisées traditionnelles, mais des écosystèmes en hauteur bien pensés. Elles se composent d’une végétation soigneusement choisie, allant des arbres et arbustes aux plantes couvre-sol, qui poussent le long des façades, sur les toits et autour des terrasses, souvent en plusieurs couches et avec énormément de biodiversité. Cette végétation est structurellement intégrée dans la conception et la fonction du bâtiment, créant un paysage vivant à plusieurs niveaux. Selon Timo Cents, nous devons nous défaire de l’idée que la végétation sur les bâtiments n’est pas naturelle. « Dans la nature, on voit des arbres pousser sur les rochers dans les montagnes », dit-il.

« Alors pourquoi trouver étrange que des plantes prennent racine sur un bâtiment ? » On retrouve cette méthode de végétalisation dans de plus en plus de projets urbains, non seulement pour son effet esthétique, mais aussi parce qu’elle permet de faire face à des défis urgents tels que le stress thermique, le manque d’espace et la perte de biodiversité. Les forêts verticales sont la réponse à la question : comment ramener la nature dans la ville, où l’espace est limité ?

Une valeur ajoutée pour la ville, les habitants et l’environnement

Purifier l’air, stocker l’eau de pluie, atténuer le stress thermique et créer de nouveaux biotopes en ville : les forêts verticales font bien plus qu’embellir le paysage. En faisant prendre de la hauteur à la végétation, on crée des écosystèmes pouvant accueillir les oiseaux, les insectes et même les petits mammifères tels que les chauves-souris ou les hérissons. Timo Cents les appelle « des systèmes qui rendent réellement quelque chose à leur environnement – et dans des endroits où on ne s’y attendrait pas. » Mais les forêts verticales font aussi la différence au niveau humain. La vue de plantes peut améliorer le bien-être mental et réduire le stress. Dans les quartiers où les habitants n’ont pas de jardin ou vivent loin du parc, ce type de plantation donne littéralement de la vie au quartier. « Tout le monde ne vit pas à côté d’un espace vert », rappelle Timo Cents. « Nous devons donc amener la nature aux gens. »

Et puis il y a aussi une certaine logique urbanistique derrière ce concept. Au lieu d’occuper le peu d’espace disponible au sol, les forêts verticales exploitent la hauteur. Cela permet également de végétaliser les quartiers urbains compacts. De plus, ces projets améliorent souvent l’apparence et l’identité d’un bâtiment. Les bâtiments verts gagnent en attrait, parfois même au sens littéral de la valeur de la propriété, surtout une fois que la végétation est mature et donne du caractère à l’ensemble. Dans le développement immobilier, on accorde donc une attention croissante aux bâtiments qui sont à la fois écoénergétiques et contribuent à un cadre de vie sain et vert.

Un écosystème en évolution

« Lors de la conception d’une forêt verticale, il ne faut pas seulement penser à aujourd’hui, mais aussi à l’évolution de la végétation au fil des ans », explique Timo Cents. Le résultat n’est pas une image figée, mais un paysage vivant qui se déploie pas à pas. La première année, l’accent est mis sur la fixation : les plantes prennent racine, le système d’irrigation est adapté aux besoins des plantes et la gestion nécessite une surveillance intensive. Les nichoirs sont explorés par les oiseaux et les chauves-souris, mais ne sont souvent pas encore fonctionnels.

Après deux ans, on voit une évolution notable. La végétation devient plus dense, on assiste aux premiers cycles de reproduction, les hôtels à insectes sont utilisés plus activement et le bois mort s’intègre dans un cycle fonctionnel. Après quinze ans, le paysage s’est développé en un écosystème mature : les arbres et arbustes adultes fournissent des lieux de nidification, les espèces à fleurs procurent de la nourriture, les champignons et la vie du sol trouvent également leur place. « Une forêt verticale doit être considérée comme un paysage en développement », estime Timo Cents. « Il vit, grandit et change, et nécessite donc une vision à long terme en termes de conception et de gestion. » Le choix des plantes joue ici un rôle essentiel. Timo Cents opte généralement pour un mélange composé à 75 % d’espèces indigènes, complété par des plantes qui apportent de la variété en termes de couleur, de texture et de saison. L’orientation par rapport au soleil, la résistance à la sécheresse et la sensibilité au vent influencent le choix, tout comme la valeur écologique. En combinant différentes fonctions et formes, on crée un ensemble robuste et efficace, tant visuellement qu’écologiquement. Les forêts verticales exigent donc plus qu’un beau design. Elles nécessitent une réflexion systémique, avec une coordination bien pensée entre la conception, la plantation et la gestion.

Coopération entre experts

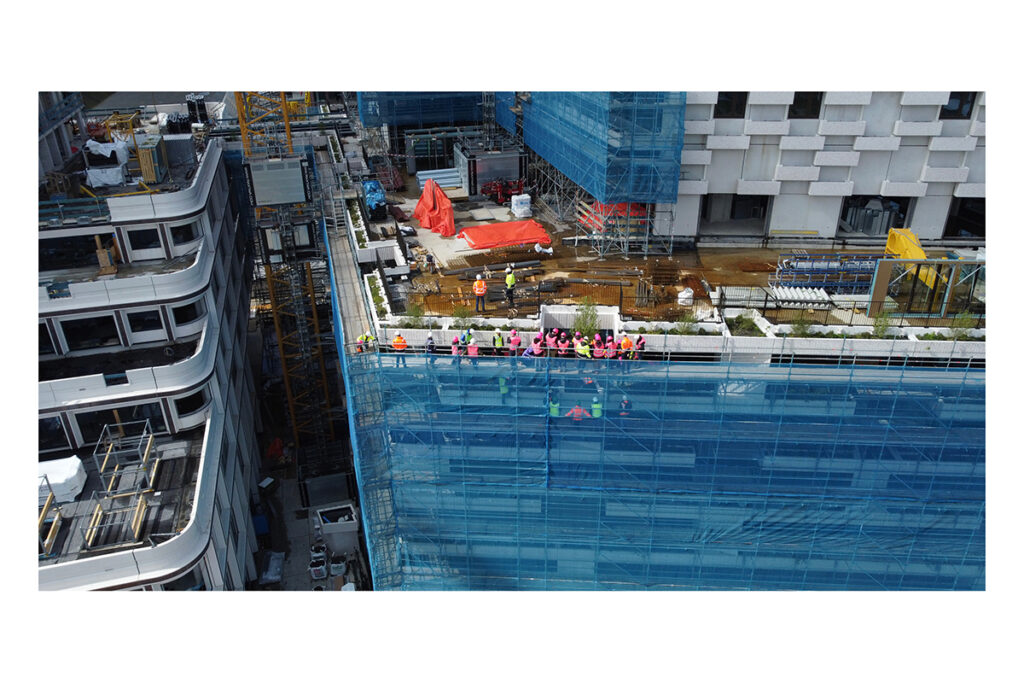

« Si vous ne travaillez pas ensemble dès le départ, vous aurez des conflits en cours de route. » Cela semble évident, mais dans la pratique, cela reste l’un des plus grands défis. Timo Cents ne laisse aucun doute à ce sujet : une bonne coopération est essentielle à la réalisation des forêts verticales. Les architectes, les constructeurs, les architectes paysagistes, les installateurs et les botanistes doivent tous partir de la même vision commune. « Les spécialistes des plantes ne sont souvent impliqués qu’à la fin du processus. À ce moment-là, tout a déjà été décidé et les éléments de végétalisation doivent s’adapter. Une telle approche ne fonctionne pas. » Le timing est donc un point important à prendre en compte. Selon Cents, la végétation doit faire partie intégrante de la conception dès le départ. Non pas comme un ajout ultérieur, mais comme un facteur fondamental qui aide à déterminer l’agencement et la réalisation du bâtiment. « Ajouter des plantes à la fin ne suffit pas pour qualifier votre projet d’écologique », dit-il. « La végétation doit faire partie de la conception, pas des finitions. » Cette intégration est payante : lorsque la végétation est intégrée dès le départ, les choix de plantation peuvent être adaptés de manière optimale à la capacité de charge de la structure, à la disponibilité de l’eau et à l’accessibilité pour l’entretien.

Gestion et accessibilité

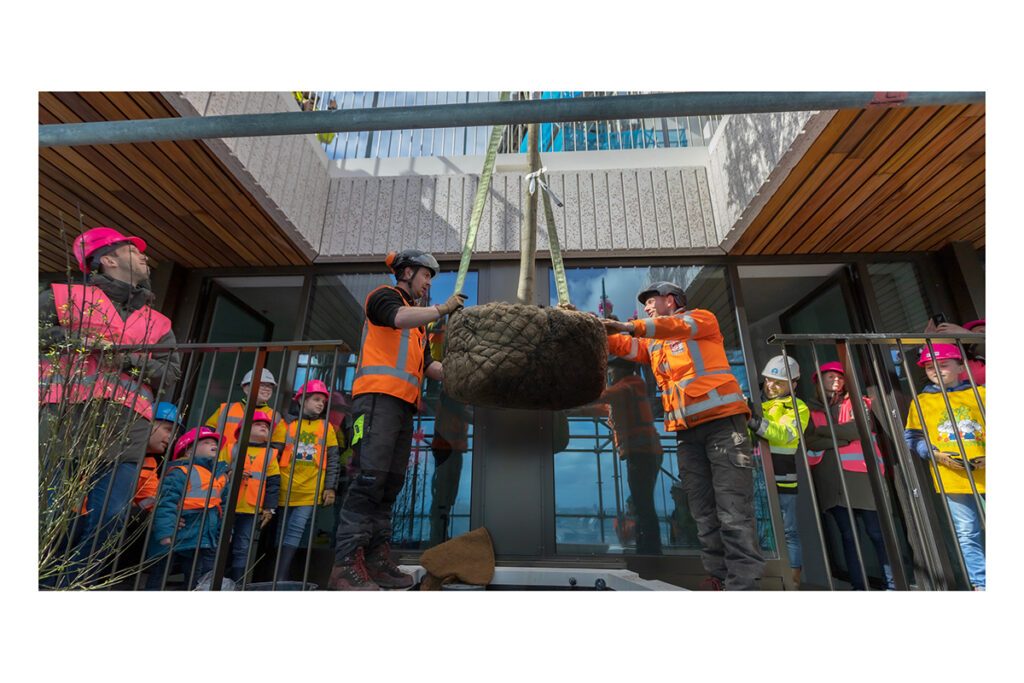

Lorsque Timo Cents a commencé à s’intéresser aux toitures végétalisées il y a dix ans, il s’est souvent heurté à des doutes quant à leur faisabilité. Aujourd’hui, l’attitude a changé. Les forêts verticales ne sont plus une expérimentation, mais un outil de conception à part entière, à condition de bien faire les choses. Pour Cents, tout commence par l’aspect pratique. « Cela vous occupe constamment », avance-t-il. « Si un arbre meurt, comment l’enlever ? Comment faire l’entretien ? Si vous n’y réfléchissez pas à l’avance, vous devrez recommencer constamment. »

L’entretien est généralement effectué par des équipes spécialisées utilisant des nacelles élévatrices ou des techniques d’escalade et de rappel. Ces aspects logistiques nécessitent également une préparation et doivent être pris en compte dès la phase de conception, en termes d’accessibilité, de sécurité et de gestion. Selon Cents, la rentabilité dépend principalement de la pertinence de vos choix. Les forêts verticales entraînent inévitablement des défis techniques et des coûts supplémentaires, des systèmes d’irrigation aux structures de soutien en passant par l’entretien en hauteur. Mais si vous prenez en compte la faisabilité technique, l’accessibilité et la gestion à long terme dès la phase de conception, vous pouvez éviter les frais d’échec et les modifications ultérieures coûteuses. Cela permet de maintenir la viabilité financière à long terme, même pour les projets complexes. Selon Cents, il n’est pas surprenant que les coûts d’exploitation soient généralement plus élevés que pour une construction standard.

« C’est pourquoi il faut tout coordonner à l’avance. » L’ampleur du projet, la plantation, les systèmes choisis et même la fonction du bâtiment jouent tous un rôle.

Place à un nouvel équilibre

La nature en hauteur exige une vision, une coopération et une réflexion à long terme. Si tous les rouages s’alignent, les forêts verticales peuvent faire une réelle différence, en particulier dans les villes densément peuplées où il y a peu de place pour les parcs et jardins traditionnels. Pour Timo Cents, elles ne constituent pas une alternative, mais un complément nécessaire aux espaces verts au sol. En équilibrant les deux, on crée un écosystème urbain plus résilient, précisément là où chaque mètre carré compte.

Texte : Rosalie Magriet & Anass Gomairi